最新の技術サービス リモートセンシング技術サービス 事例

岩手・宮城内陸地震のリモートセンシングによる

衛星SAR差分干渉地表変位の解析

最新の技術サービス リモートセンシング技術サービス 事例

岩手・宮城内陸地震のリモートセンシングによる

衛星SAR差分干渉地表変位の解析

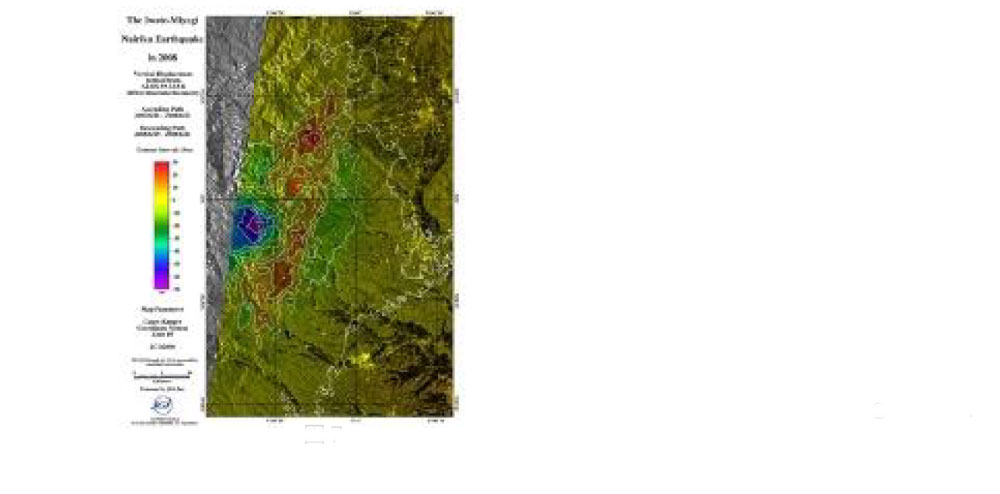

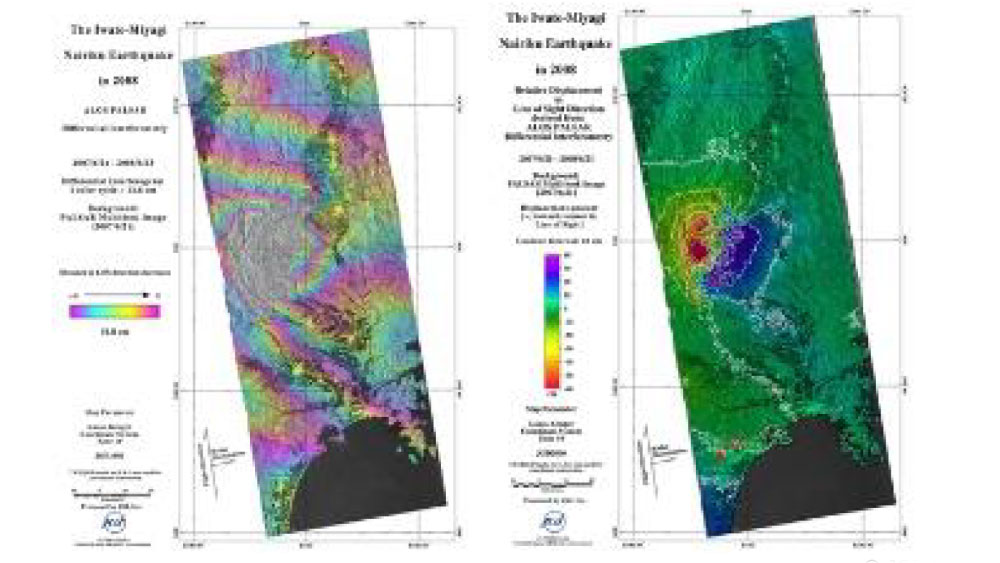

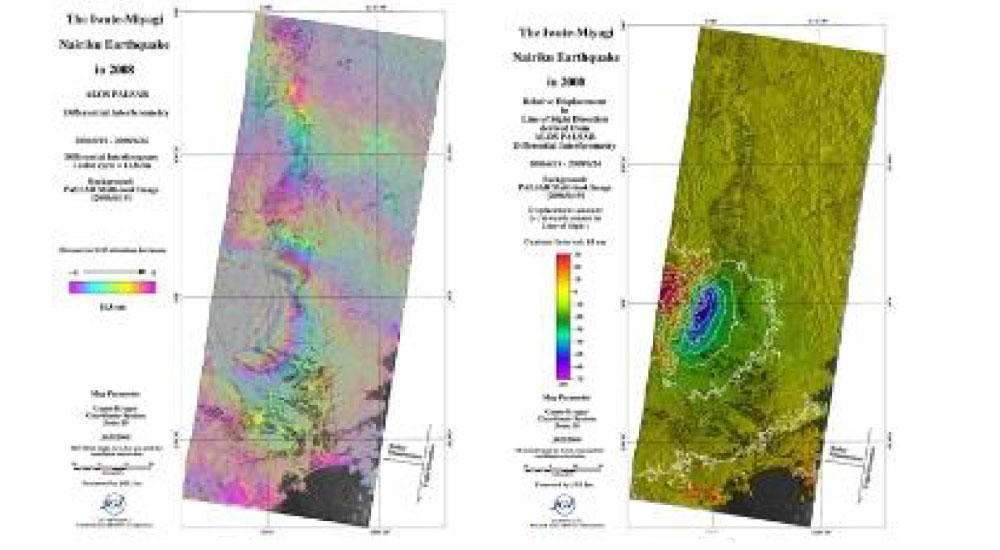

2008年6月14日に岩手県南西部で発生した岩手・宮城内陸地震(マグニチュード7.2)の地震 前(2006年6月24日、2007年6月21日)と地震後(2008年6月24日、2008年6月23日) の降交軌道(図1、図2)および昇交軌道(図3、図4)各々のALOS搭載合成開口レーダー (PALSAR)データセットを用い差分干渉処理により地表変位状況を解析したそれぞれのSAR差分インターフェログラムと視線方向の変位量に変換した結果です。

図1 図2

図3 図4

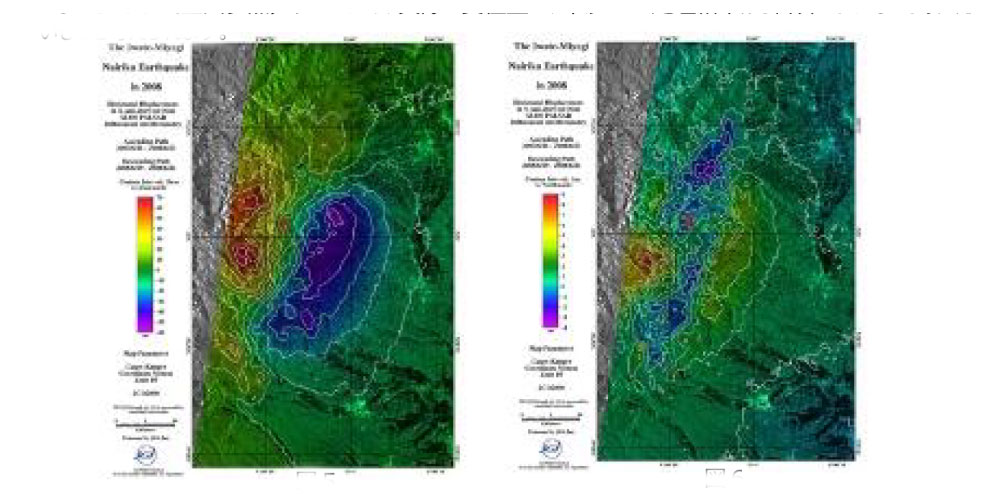

図5、図6、図7は、昇交・降交軌道のPALSAR干渉処理結果に基づき3次元の変位に換算した結果を表

した図です。この結果から下記の地表変位の特徴を把握することができます

●東西の水平圧縮と隆起・沈降のセンスが顕著

●断層の上盤は東南東に,下盤は西北西に向かって移動?

●上盤で隆起、下盤で沈降。但し断層上盤の一部に70cmに達する沈降部が認められる

(栗駒火山噴出物の分布域に相当)

昇降軌道ペアのLOS単位ベクトルを(X、Y、Z)に分解すると、(-0.5452、-0.0971、0.8326)、降交

軌道ペアの場合は(0.6677、-0.1017、0.7374)となります(Xは東方向がプラス、Yは北方向がプラ

ス)。XYZの変位成分は、これらにLOS方向の変位量を乗じて求めます。厳密には,ルック角はクロストラッ

ク方向に変化するため上の単位ベクトルの成分も若干変化しますが、ここに示すものは、計算を簡単にするた

め震央付近のルック角(昇降軌道;33.63度、降交軌道;42.49度)を使用し算出しています。また、

震央付近では地震による地表改変が著しかったために、干渉結果のコヒーレンスが低く、干渉位相は不連続

となっています(上図参照)。このため、実際の変位量は、干渉SAR処理結果から計算されたものより大き

いものと考えられます。

図5 図6

図7