最新の技術サービス

リモートセンシング技術サービス

最新の技術サービス

リモートセンシング技術サービス

当社では、最新かつ高度なリモートセンシング技術(衛星データ解析手法)の適用により、石油天然ガス探鉱・開発、地熱開発、CCS、学術・防災、環境・土木など幅広い分野において、以下のような解析サービスを行い、各種事業ステージごとに有用な情報提供と多様なリスク評価に貢献しています。

リモートセンシングとは?

リモートセンシングとは、地表や海、森林、大気などの対象に直接触れることなく、遠く離れた場所からその様子を観測・測定する技術のことを指します。日本語では「遠隔探査」や「遠隔観測」と訳されることもあります。観測には、主に人工衛星や航空機、ドローンなどに搭載されたカメラやセンサーが使われ、これらの機器が対象から反射される光や放射される熱、電波などを受け取ることでデータを収集します。

たとえば、人工衛星が地球の周りを回りながら地表の写真を撮影したり、ドローンが上空から農地の様子を観察したりするのも、すべてリモートセンシングの一例です。これらの観測によって得られたデータは、コンピュータを使って解析され、地図を作成したり、環境の変化を追跡したり、災害の被害を評価したりするのに役立ちます。

リモートセンシングの最大の特徴は、「広い範囲を一度に観測できること」と「定期的に同じ場所を観測し続けられること」です。これにより、都市の拡大や森林伐採の進行、水害の状況などを時系列で把握することができます。特に広大で人が立ち入りにくい地域、たとえばアマゾンの熱帯雨林や南極の氷原、紛争地域などでも、リモートセンシングなら安全かつ効率的にデータを得ることができます。

リモートセンシングに使われるセンサーには、大きく分けて「受動型」と「能動型」の2種類があります。受動型は太陽光など自然の光を利用して対象からの反射光を観測する方式で、私たちがふだん目で見ているのと同じような画像を得ることができます。一方、能動型は自ら電波やレーザーを発射し、その反射を観測する方式です。たとえば、雲の下にある地表を観測したい場合や、夜間の観測を行いたい場合には、能動型のセンサーが活躍します。

また、リモートセンシングの利用分野は非常に幅広く、農業、林業、漁業、都市計画、防災、環境保護、資源探査など多岐にわたります。農業では、作物の健康状態を観測して病害の発見や収穫予測に役立てることができますし、災害の場面では、地震や台風の後に被災地の状況を迅速に把握するために活用されます。さらには、海の表面温度を測定することで、漁場の予測や赤潮の監視にも応用されています。

近年では、AIやビッグデータの技術と組み合わせることで、リモートセンシングのデータをより高度に分析し、未来の予測や精密な判断が可能になってきています。こうした技術の進化によって、リモートセンシングは私たちの生活を支える「見えない目」として、ますます重要な存在となっています。

リモートセンシングの利点

リモートセンシング(遠隔探査)は、地球表面の状態や環境の変化を把握するための強力な観測技術です。人工衛星や航空機、ドローンなどに搭載されたセンサーを通じて、対象物に直接触れることなく、多様な情報を効率的かつ継続的に取得することができます。そのため、農業、林業、防災、都市計画、環境保護、資源管理など、あらゆる分野で注目されています。以下に、リモートセンシングの代表的な利点を詳しく説明します。

1.広範囲を一度にカバーできる観測能力

地球規模で情報を収集できるのは、リモートセンシングの最大の魅力です。たとえば、人工衛星に搭載されたセンサーは、1回の観測で数百キロメートル四方の範囲をカバーすることができます。これは地上での調査では到底実現不可能な規模です。

この特性は、広域にわたる森林伐採の監視や、気候変動に伴う氷河の後退の追跡、海面温度の変化の可視化などにおいて大きな効果を発揮します。特に地球全体の動きをモニタリングするような研究・政策にとっては、リモートセンシングがほぼ唯一の手段といえます。

2.定期的・継続的なモニタリングが可能

人工衛星は、地球の周回軌道を規則的に回っており、特定の地域を一定周期で繰り返し観測します。これにより、時間の経過とともに同じ地点の変化を追跡することができ、土地利用の変化、植生の成?状況、都市の拡大などを「時系列データ」として記録・比較することが可能になります。

たとえば、定期的な観測によって、ある農地の作物の成?パターンを毎週記録し、生育不良や水不足、病害虫の発生を早期に発見することができます。このような**時系列分析(タイムシリーズ分析)**は、変化を予測し、対策を講じるうえで非常に有用です。

3.人が立ち入れない場所の観測が可能

リモートセンシングは、調査が困難または危険な地域の観測に特に有効です。たとえば、山岳地帯の雪崩リスクの評価、戦争や災害で被害を受けた地域の状況把握、南極やアマゾンなどの極地・密林の観測などは、現地調査が難しく、多くのリスクが伴います。 このような場所でも、上空から遠隔的にデータを取得することで、人命や安全を確保しながら情報を収集できます。災害時の迅速な初動調査にも応用されており、救助や復興計画に貴重な情報を提供しています。

4.多様な種類のデータを同時に取得できる

リモートセンシングでは、単なる写真(可視光画像)だけでなく、赤外線、紫外線、マイクロ波、熱放射、レーザーなど、さまざまな波長を使ってデータを取得できます。これにより、肉眼では見えない情報も含めて、対象の物理的・化学的特性を把握することが可能です。

たとえば、

・赤外線を用いることで、植物の健康状態(水分含有量)を把握したり、

・熱赤外線で地表の温度を検出して、都市部のヒートアイランド現象を分析したり、

・マイクロ波を使えば、夜間や雲の下でも地形を観測できる(SAR:合成開口レーダー)

などの応用があり、現代のリモートセンシングは「見た目」だけでなく「状態」も測定できる技術として進化しています。

5.デジタルデータでの利用が容易

リモートセンシングのデータはすべてデジタル化されており、コンピュータを使って様々な処理や解析が可能です。地理情報システム(GIS)と連携させれば、空間分析、シミュレーション、モデリングなどを行うことができ、政策決定や学術研究の精度を大幅に向上させます。

たとえば、市町村レベルでの土地利用計画やインフラ整備、環境影響評価などでも、客観的かつ定量的なデータに基づいた意思決定が可能になります。

6.コストパフォーマンスが高い

一見すると、人工衛星や高性能センサーの導入は高額に感じられるかもしれませんが、実際には広域・高頻度・非接触で観測できるという効率性が、総合的なコスト削減につながるケースが多いです。たとえば、何十人もの調査員を現地に派遣して観測するよりも、衛星画像を用いた分析のほうが早く、安価で済む場合が あります。

特に広い農場や、複数の自治体にまたがる地域を管理・観察する場合には、一括データ取得によるコスト低減と作業効率の向上という恩恵が大きいです。

7.災害対応における即応性と信頼性

地震・津波・洪水・台風・火山噴火といった自然災害の際には、被災状況をできるだけ早く正確に把握することが求められます。リモートセンシングは、災害直後でも即座に状況を可視化できるため、行政機関や防災機関が迅速に避難誘導や救援活動の判断を下す材料として活用されています。

また、被害前後の比較によって、「どこが被災したのか」「どれほどの被害が出たのか」を明確に示すことができ、復興計画の立案にも貢献します。

炭化水素探鉱・開発事業におけるリモートセンシングの利用

リモートセンシングは、ロジスティクスやスクリーニングを行う事前調査から、物理探査・地質データを用いて石油システムを詳細解析し坑井掘削を行う探鉱事業、さらには開発・生産中に実施される環境アセスメント・モニタリングに至るまで、石油ガス探鉱・開発分野の幅広いステージで適用されています。

1.事前調査

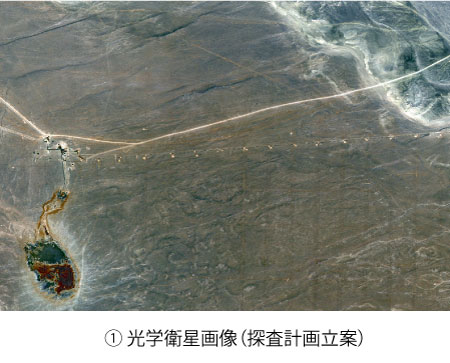

①ロジスティクス

地震探査測線計画や試掘・開発計画(掘削・開発基地、資機材輸送)の策定、ならびに既存インフラ(パイプラインなど)の認定や新規インフラ整備計画(パイプライン、搬出道路、港湾)の策定に、光学衛星データが利用されます。

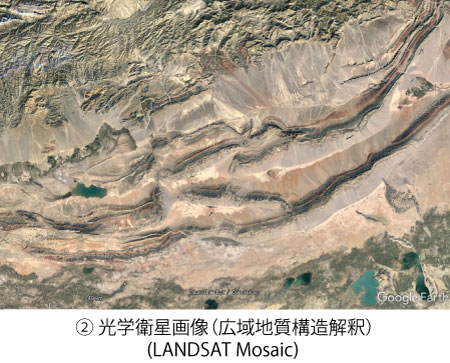

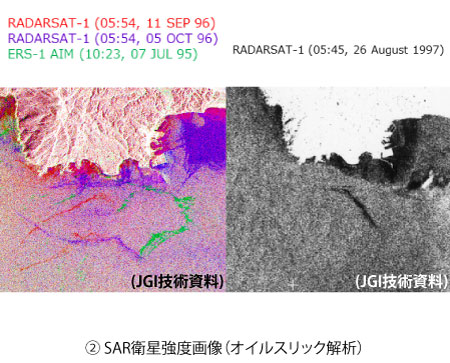

②スクリーニング

地形や広域の地質構造を把握するときに光学衛星データが利用されます。

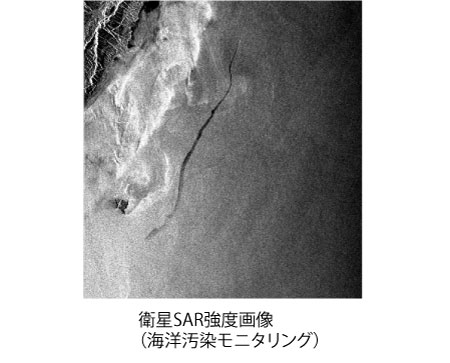

また、広域探鉱ポテンシャル評価や探鉱エリアの絞り込みの際、合成開口レーダ(SAR)衛星データによるオイルスリック(油の地下から海上への滲出)解析が行われます。

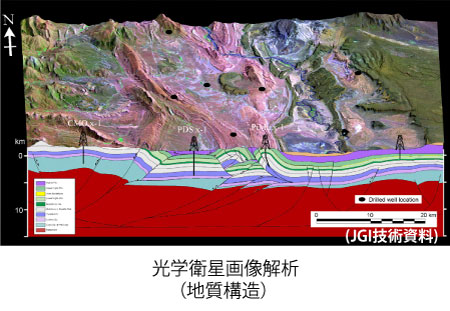

2.探鉱

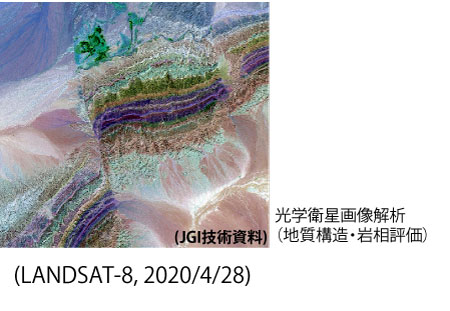

光学衛星データは、地形・地層分布からトラップ(油ガス胚胎構造)を評価する地質構造解釈に加え、スペクトルを用いて岩相(根源岩・貯留岩・シール)の分布・地質構造を評価する石油システム解析にも有用です。

3.開発・生産

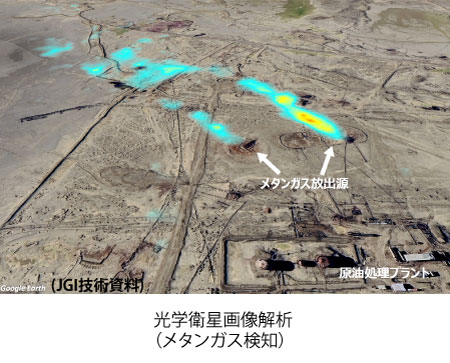

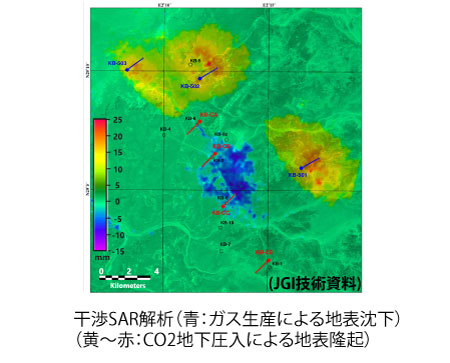

また、光学衛星データは施設からのガス漏れ検知や大気中のガス濃度モニタリングに、SAR衛星データは海洋汚染の監視や石油ガス生産による地表変位(地盤沈下)のモニタリング(干渉SAR解析)に利用されています。

リモートセンシングの仕組み

・センサー搭載機器の使用

・人工衛星(例:Landsat、Sentinel)

・航空機やドローン

・地上センサー(例:LiDAR)

・エネルギー源

・太陽光を利用(受動型センサー)

・自ら電磁波を放射し、その反射を観測(能動型センサー、例:レーダー)

・データの取得と解析

・画像データやスペクトル情報を収集

・コンピュータで解析し、土地利用分類、植生評価、水質モニタリングなどに活用

当社のリモートセンシング技術データ解析

・光学センサ(マルチスペクトル・ハイパースペクトル)データの処理・解析:

地表観測・地質構造解析・オイルシーページ・メタン/CO2の検知を行っています。

・合成開口レーダ(SAR)データの処理・解析:

海上油徴検出、差分干渉(InSAR)解析による地表・地盤や人工構造物の変位・変動解析・モニタリングを行っています。

・GISデータパッケージの構築:

収集した多種多様の既往データ、新規取得データおよび調査・解析結果を、地理情報システム(米国ESRI社製ArcGIS)を用いて

データベース化します。

事例

- ・ 2021年ハイチで発生した地震のリモートセンシングによる衛星SAR差分干渉処理(InSAR)結果(速報)

- ・ 2020年メキシコ南東部オアハカ州で発生した地震のリモートセンシングによる衛星SAR差分干渉処理結果(速報)

- ・ 2019年カリフォルニアで発生した地震のリモートセンシングによる衛星SAR差分干渉処理結果

- ・ 2019年山形県沖地震のリモートセンシングによる衛星SAR差分干渉処理結果

- ・ 2018年北海道胆振東部地震のリモートセンシングによる衛星SAR差分干渉処理結果

- ・ ネパールカトマンズ北西音のM7.8の大地震のリモートセンシングによる衛星SARの差分干渉による地表変位

- ・ 岩手・宮城内陸地震のリモートセンシングによる衛星SAR差分干渉地表変位の解析

- ・ リモートセンシングによって衛生SAR差分干渉が捉えた四川地震による龍門山断層帯の地表変位

- ・ リモートセンシングによって衛星SAR差分干渉が捉えた地表変位の解析