最新の技術サービス リモートセンシング技術サービス 事例

2018年北海道胆振東部地震の

リモートセンシングによる

衛星SAR差分干渉処理結果

最新の技術サービス リモートセンシング技術サービス 事例

2018年北海道胆振東部地震の

リモートセンシングによる

衛星SAR差分干渉処理結果

2018年北海道胆振東部地震(2018年9月6日03:07 JST発生)の前後に観測された, ヨーロッパの衛星Sentinel-1のSARデータを用いた差分干渉処理の結果です。

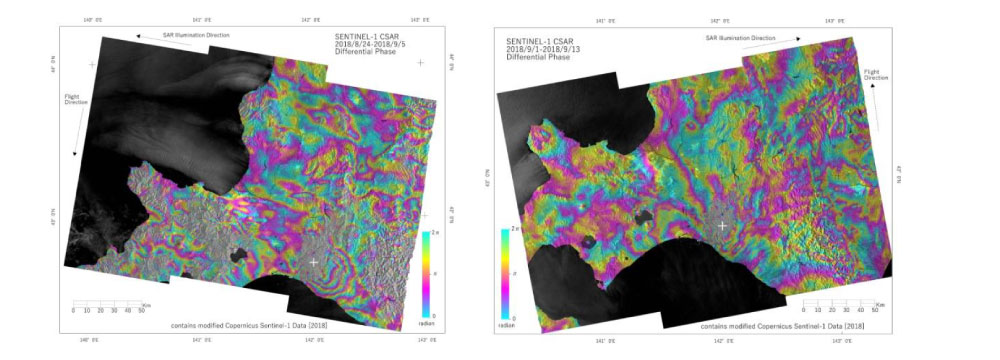

(1)差分インターフェログラム

上図は,地震前後に観測されたデータを用いて差分干渉処理を行い,それにより得た差分イ

ンターフェログラムの位相表示です。左図は2018年8月24日と2018年9月5日(UTC)に

降交軌道(衛星が北から南に飛翔する軌道)において観測されたデータを用いた結果であり,

右図は2018年9月1日と2018年9月13日(UTC)に昇交軌道(衛星が南から北に飛翔

する軌道)において観測されたデータを用いた結果です。Sentinel-1のSARはCバンド(波長

=5.6cm)のデータであり,1サイクルの位相変化は,衛星の視線方向における半波長

=2.8cmの地表変位に相当します。位相の増加は距離が長くなる(=衛星から遠ざかる)こ

とを意味します。

どちらの結果もシーン全体に水蒸気遅延の影響等による一過性の位相ノイズが現れていますが,

震央(図内白色+印)周辺に注目すると,震央周辺は非干渉域となっており,その東側お

よび西側で地表変位による位相変化が認められます。

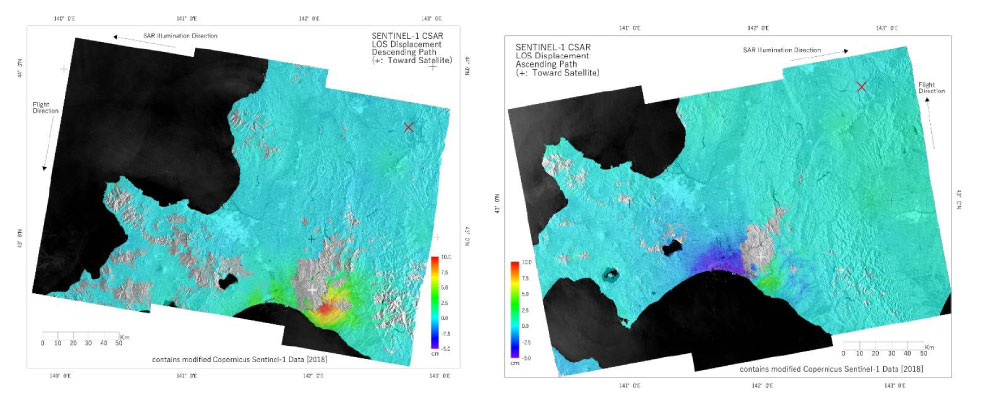

(2)衛星視線方向の変位量

前図は,降交軌道データ(左図)および昇交軌道データ(右図)での,衛星視線方向の変 位量分布を示しています。前述(1)で示した干渉ペア以外に,それぞれ地震前後の干渉ペア4ペ アについて,差分インターフェログラム生成,位相ノイズの低減,位相アンラッピング処理を施し, それらのスタッキング後,衛星視線方向の変位量へ変換しています。衛星に近づく方向を正の変 位量として表しており,降交軌道では東または隆起またはその両方の方向への変位を,昇交軌 道では西または隆起またはその両方の方向への変位を意味しています。電子基準点「東川」(図 内赤色×印)を変位の参照点としており,変位量はこれを基準とする相対変位量です。 降交軌道では震央の南東において衛星に近づく方向に最大で約10cmの変位が認められます。 昇交軌道では震央西部の苫小牧付近において衛星から遠ざかる方向に最大で約5cmの変位が 認められます。非干渉域にはマスク処理を施しています。

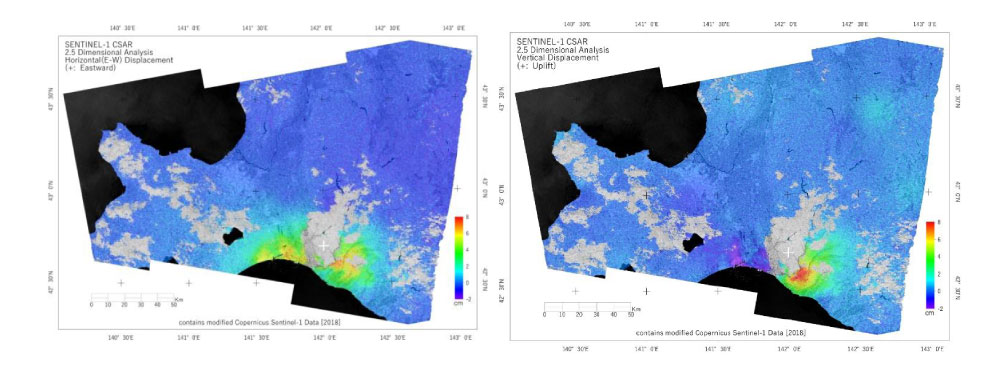

(3)2.5次元解析の結果

上図は,前述の降交軌道および昇交軌道の衛星視線方向の変位量を用いて2.5次元解析を実施 して得た,準東西成分(左図)と準上下成分(右図)の変位量分布です。 準東西方向では,震央の東側において最大で約8cm,西側において最大で約7cmの東方向への 移動が認められます。準上下方向では,震央の東側において最大で約9cmの隆起を,西側において 最大で約3cmの沈下が認められます。震央東側の変位の範囲は北東-南西方向に幅40km,震央 から南東方向に幅40km あり,門別付近にまで達しています。震央西側の変位の範囲は南北方向に 幅20km,震央から西方向に幅60km あり,白老付近にまで達しています。震央付近は非干渉域と なっていますが,これは地震の前後で地表の状況が大きく変化したことを示唆しています。 (※本結果は,日本活断層学会2018年度秋季学術大会にて発表した成果です。)