非爆薬震源

かつて、日本国内における物理探査震源として主流であった爆薬震源(ダイナマイト)は、深部へのエネルギー透過度が高く,震源波形がパルスに近いため,広帯域の周波数応答特性を持ちます。しかし、 1970年代中頃を境に、日本国内においては,騒音・震動など周辺環境への影響,掘削作業に関わる制約等から,市街化が進んでいる地域における弾性波探査では、安全性、環境保全の観点から爆薬震源の使用を控え,バイブレータ震源を中心とする非爆薬震源が標準的に使用されています。非爆薬震源としては、陸上ではバイブレータ、油圧インパクタ及び重錘落下震源、海上調査では、エアガン、ウォーターガン、ブーマー及びスパーカー等が挙げられます。

▶バイブレータ震源

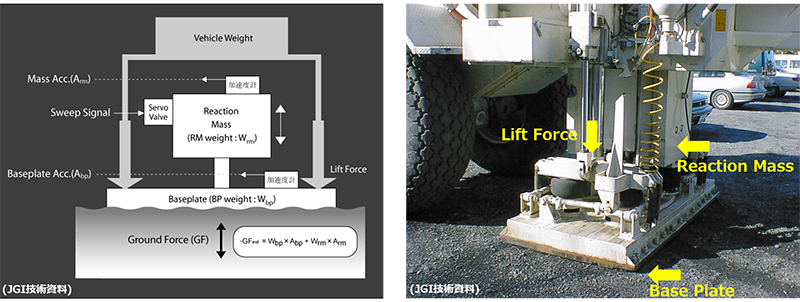

バイブロサイス震源とは、1950年初頭に米国CONOCO社によって開発された、陸上地震探鉱用の弾性波震動発生装置で、当初は水平方向に並べて配置した偏心重り2個を、

それぞれ逆方向に高速回転することで水平方向の震動をキャンセルし、鉛直方向の震動のみを発生する機械式の装置として開発されました。1950年代の後半には、

現在のバイブロサイス震源と同じように、サーボバルブと油圧アクチュエーターにより震動を発生させる機構となり、

1960年代にはこれに振動制御装置が追加されることで、地震探鉱調査用の弾性波震源としての実用性が飛躍的に高まりました。いわゆる油圧サーボによる震動制御法の確立により、

陸上地震探鉱調査におけるバイブロサイス震源の有効性が広く認知され、1970年代以降 現在に至るまで、ほとんどの陸上地震探査に適用されるようになっています。

国内では、石油資源開発株式会社(以下Japex)が1974年に米国IVI社製Y-900バイブレータ震源を導入したのが始まりです。

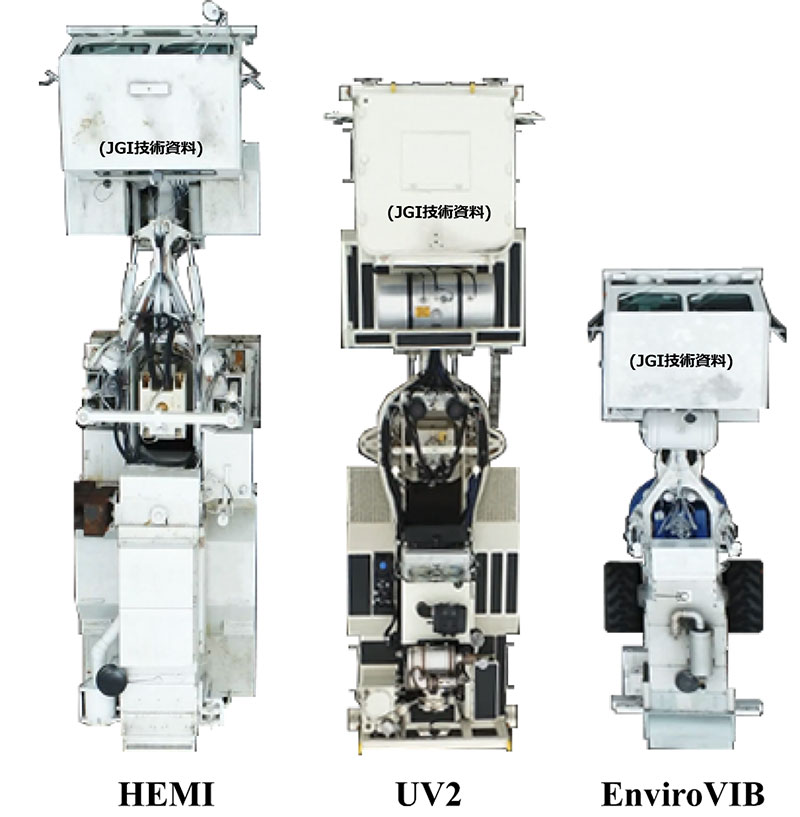

1983年にJapexの子会社としてJGIが設立され、物理探鉱部門の一部を引き継いだ後、2002年からは大型バイブレータ震源のHEMIや、

道幅の狭い道路でも発震作業ができる中型バイブレータ震源のEnviroVIB、S波バイブレータ震源(いずれもIVI社製)を順次導入し、

直近では、2019年よりINOVA社製の最新型ブロードバンドバイブレータ(UNIVIB2)を導入しました。

弊社では現在、ブロードバンドバイブレータ震源であるUNIVIB2を4台、大型バイブレータ震源であるHEMIを4台、

中型バイブレータ震源であるEnviroVIBを4台、S波バイブレータ震源を1台保有し、地震探査サービスを展開しています。

・バイブレータ震源(UNIVIB2)

(夜間発震)

・バイブレーター震源(HEMI)

・バイブレーター震源(EnviroVIB)

・バイブレーター震源(HEMI S-Wave)

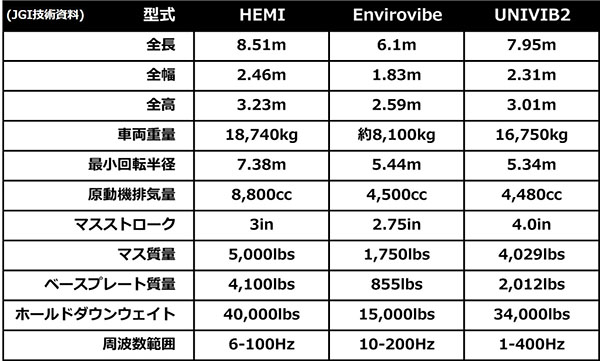

・バイブレーター震源の技術仕様

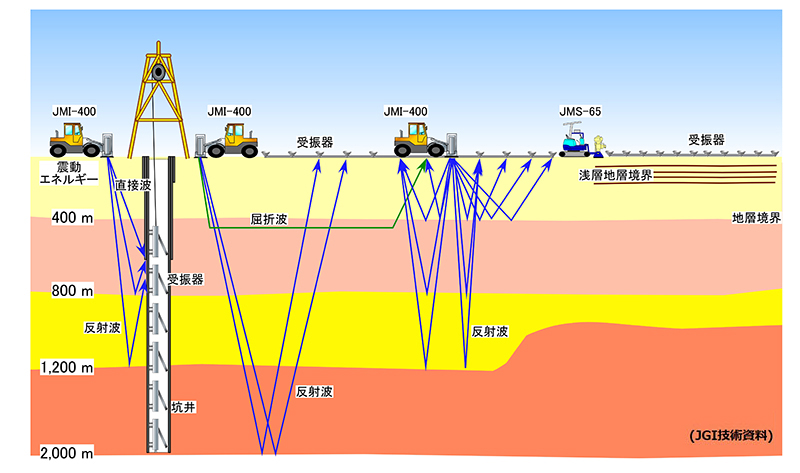

▶インパクター震源(陸上震源)

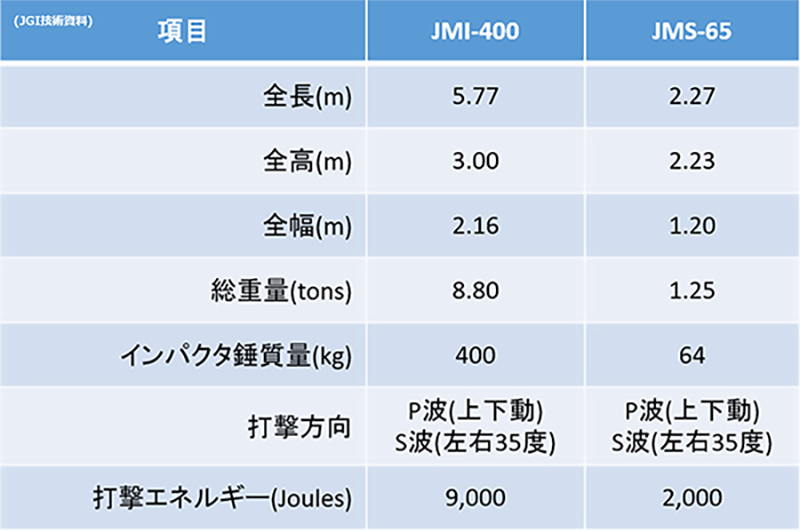

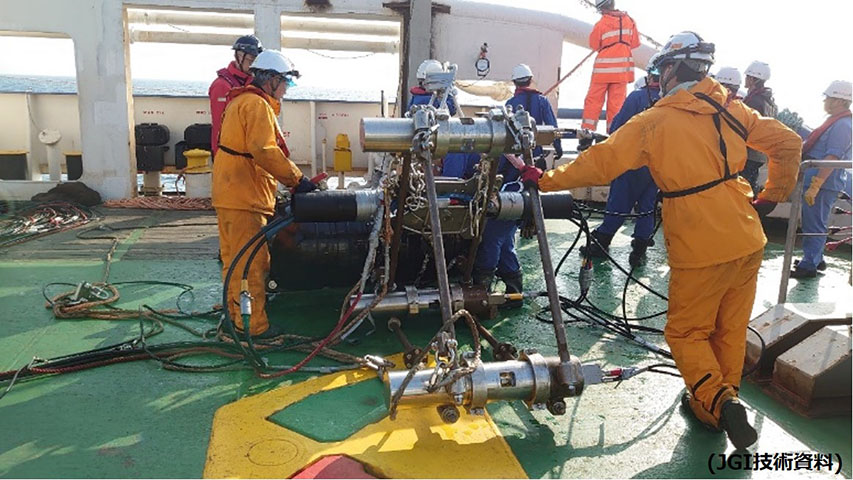

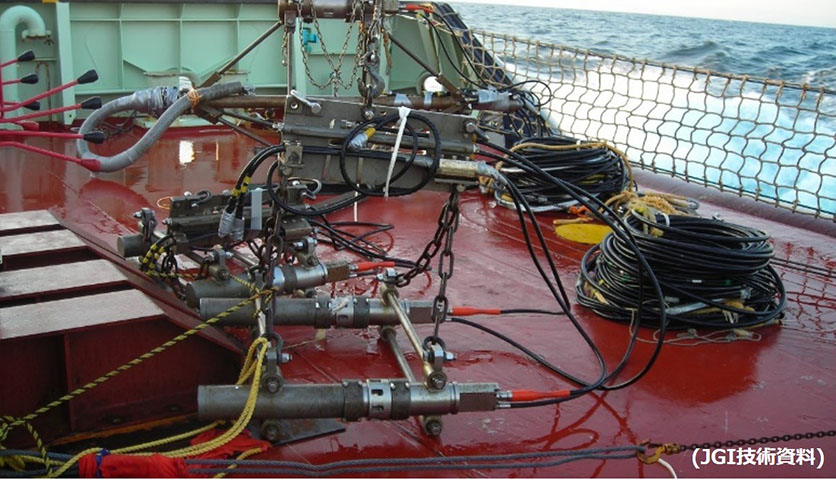

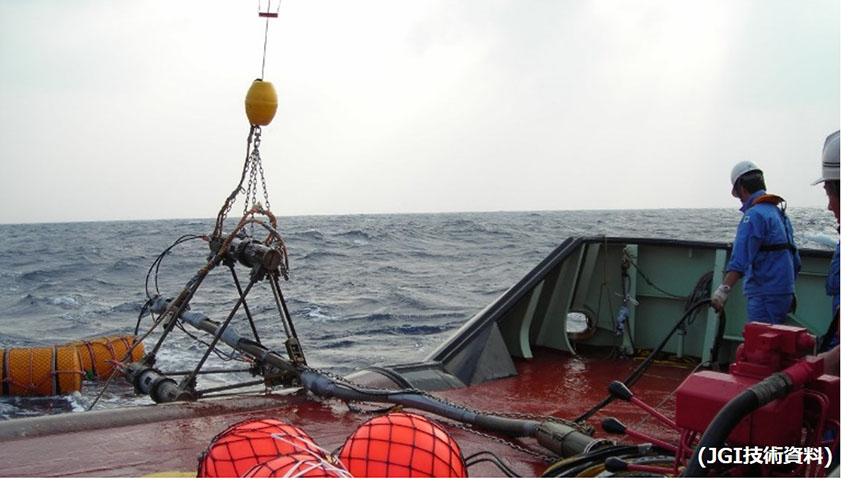

インパクタ震源は、当社が開発した窒素ガス加速式重錐落下のパルス人工震源です。

探査深度別に大型インパクター震源のJMI-400、小型インパクター震源のJMS-65の2つのタイプがあり、様々な地震探査アプリケーションに使用することができるように設計されています。

震源としての特徴は以下になります。

- ・ パルス波を連続的に発震することができることから、スタック(震源の足し合わせ)によるS/N比の向上を図ることができる

- ・ 掛けやや雷管発破等のパルス震源に比べ作業性に優れる

- ・ P波だけでなく、S波発振も可能

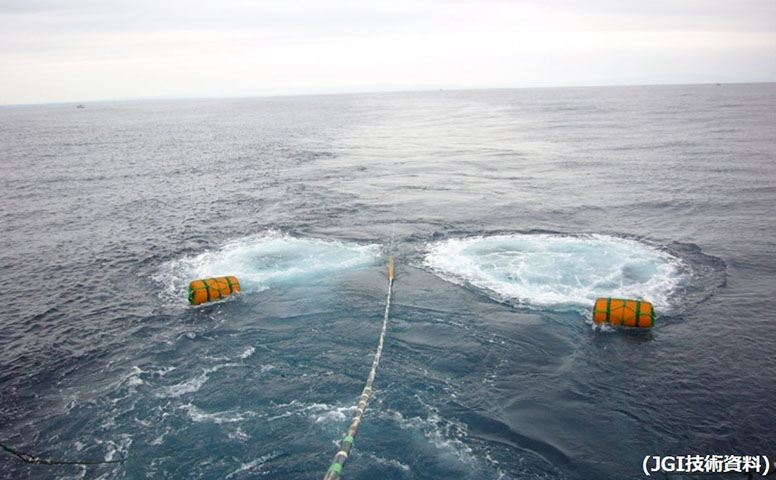

▶エアガン震源

エアガン(Airgun)は、水中用震源で高圧空気(2000psi)を鋼鉄製のエアチャンバーに圧入し、

チャンバーを密封しているピストンを動作させることにより、水中に圧縮空気を放出して急激に膨張する空気による弾性波パルスを発生させます。

震源としての特徴は以下になります。

-

・ 水中で連続的に弾性波パルスを発生させることが可能です。

(サイクルタイムはコンプレッサーの能力と空気圧、エアーガン容量によります) -

・ 一次パルス波を強調し、二次バブル波のレベルを相対的に低下させるため、

一般にアレイやクラスター型の構成とします -

・ 一つのユニットで運用する場合、二次バブル波を抑制する機能を有するエアガン

を用いて、一次パルス波と二次バブル波の震幅比(PBR)の向上を図ります。

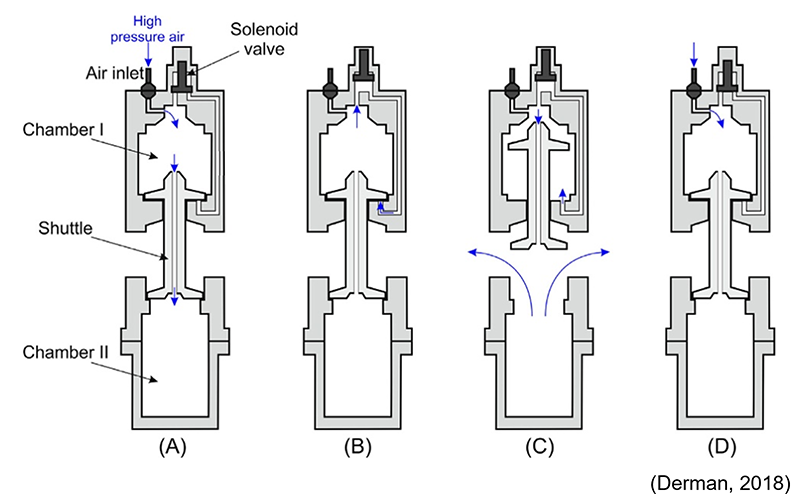

・エアガンの作動原理

エアガン(Airgun)は、以下の原理により、水中に圧縮空気を放出して弾性波パルスを発生させます。

- A) 圧縮空気でチャンバーⅠ, Ⅱが満たされる。

- B) ソレノイドバルブが作動し、シャトルの上部フランジの下に圧縮空気が送り込まれる。

- C) シャトルが押し上げられ、チャンバーⅡの圧縮空気が水中に開放される。

- D) ソレノイドバルブを閉じた後、圧縮空気チャンバーⅠに送り込むことでシャトルが押し下げられ、チャンバーⅠ、Ⅱに圧縮空気が満たされる。

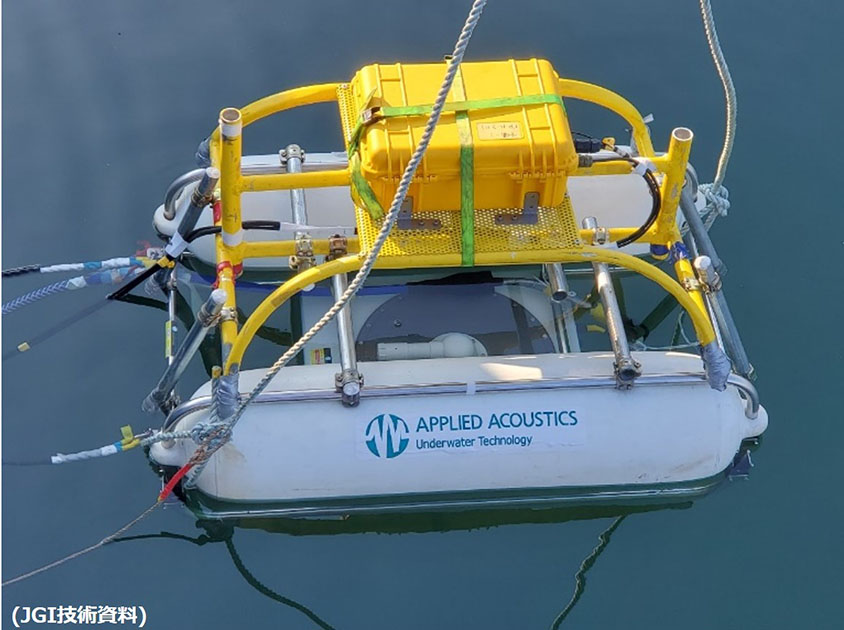

▶ブーマー震源

ブーマー震源は、沿岸の浅海域や河川などにおける弾性波探査用の震源として開発されたもので、双胴型のフロートに取り付けられたブーマープレート(円板状のプレートとそれに取り付けられた巻線コイルで構成され、水面下数十センチメートルの水中に配置して使用される。)と震源制御装置で構成されます。

震源源制御装置により、所定のタイミングで瞬間的に大電流を巻線コイルに流すことで、プレートを変位させて弾性波パルスを発生させます。

ブーマー震源の特徴は以下になります。

- ・ 水中で連続的に弾性波パルスを発生させることが可能です。

- ・ SBP(Sub-Bottom Profiling)やマルチチャンネル弾性波探査の用途に使用可能です。

- ・ 高品質なインパルシブ状の震源波形を発生させることが可能です。

- ・ 浅層超高分解能イメージングの用途に適しています。

- ・ 有効周波数帯域は300Hzから2,000Hzが目安となります。

- ・ 沿岸浅海域や河川における調査に適用可能です。

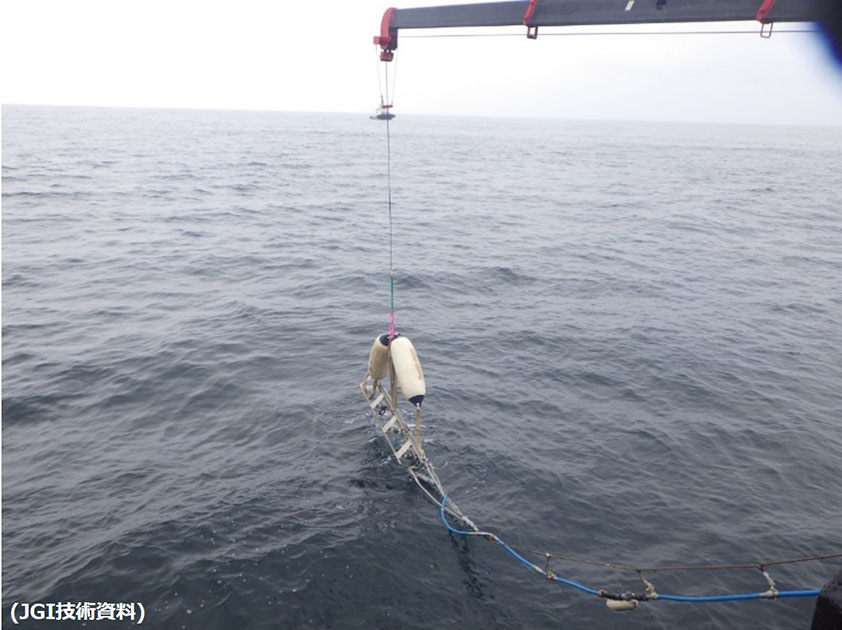

▶スパーカー震源

スパーカーは、海洋における弾性波探査用の震源として開発されたもので、金属製の曳航フレームに取り付けられた電極に瞬間的に大電力をかけて放電させることで弾性波パルスを発生させます。 通常は海面下数十センチメートルから数メ―トルの海中を曳航しながら、発震作業を行います。

震源制御装置は電気ケーブルでスパーカーと接続され、所定のタイミングで放電に必要な電力を給電します。

スパーカー震源の特徴は以下になります。

- ・ 海中で連続的に弾性波パルスを発生させることが可能です。

- ・ マルチチャンネル弾性波探査として使用可能です。

- ・ 数百ジュールから最大12,000ジュールの電力で発震が可能です。

- ・ 中浅層の高分解能イメージングの用途に適しています。

- ・ 有効周波数帯域は数十Hzから1,000Hzが目安となります。